写在前面:本文的完成时间比较割裂,一部分完成于2024年2月,一部分完成于2024年5月,因此可能内容上会有一些前言不搭后语的情况出现。

我们知道或者相信,在原则上,通过计算,我们可以支配万物。但这意味着:世界的祛魅。

——马克斯·韦伯《学术作为志业》

20世纪60至70年代,在欧美领域掀起了对学校教育的反对运动;其中,又以伊万·伊里奇1971年出版的《去学校化社会》为其中论述的翘楚。在该书中伊万·伊里奇指出,制度性的学校教育实际上成为了异化的帮凶,为取而代之他展望了一种可以称为“学习网络”的、利用现代科技建立起来的一种非制度性的、以同辈交流为基础的学习化社会。在五十余年后的今天,当我们将视野转向动画与漫画作品时,一个不争的事实是:以社团活动为中心的动画与漫画正在退潮。

在21世纪10年代,围绕着学校内的社团及其活动所开展的日常系动画与漫画几近成为了日常动画中的主流,尤以10年代中期(2014~18)为甚,几乎每个季度带“社团/部”的动画都能收获一大批拥趸。然而,这种热潮似乎正在逐渐走向熄火:这并不一定意味着绝对数量上的下降,而是我们主观感受上可以感觉出来的“大热的日常系作品”的一种转变,亦即从部室中走出、从校园中走出的一种“去学校化”的倾向。这种倾向可以通过一连串近几年与前几年相似题材作品的比较来体现出来,不过似乎现在就开始实例分析有点为时过早,让我们先来探寻作为创作范式的“作为箱庭的学校”之存在。

“箱庭”本身是与“开放世界”相对立的,换言之,我们可以轻易地设想出一个成为封闭世界的校园图景:叙事从开学典礼与分班开始,之后在某些在校园(部室)中特定方面的故事展开内穿插着考试、学园祭、假期等等校园中会发生的事情,校外的故事大多发生在校园周边且紧密围绕着校园(放学后夕阳下的通学路),在短暂离开校园周边的片段之中校园也无处不在(“暑假马上就要结束了,但是还没有去过海边呢”),最后以毕业(或者、对毕业这一桥段的吐槽)作为叙事线条的结束端点,之后故事的内面便再也不会显露于观众眼前(但表面或许可以,例如后日谈或是进入另一个校园的“大学篇”)。学校作为叙事的箱庭让校园之中的时间流动被停滞在了日常的循环中,校园之外仍在流动的时间被有意隐藏了。这种图景在《凉宫春日系列》中通过“另一个世界”的被透明幕墙包裹的出不去的校园完成了影像层面的隐喻,换言之,学校成为了包裹着一切作品之中对象的最外界——一种创作意义上的“世界”。这种意义场的扩大甚至远远超出了“日常系”,而成为了整个现实主义作品故事展开的“世界”。

实际上,脱开ACG来说,将“校园”视作某种传统的、前现代的最外层意义场的所指实际上是相当常见的,20世纪60年代西方欧美地区“垮掉的一代”有的时候就会被称为“脱校者”[1]了,在这里校园显然是作为新教伦理的传统社会秩序的所指而被借用的。而校园本身作为一个场景在动画与漫画之中出现自然也是相当早的事情了,战前的故事漫画为了贴合实际的受众需求就做了不少这方面的尝试,但其能够被赋予如此大的一个意义场,与90年代起影响了整整一代人(宽松世代)的宽松教育毫无疑问脱不开干系。宽松教育自1980年版学习指导要领提出“宽松”的方向性到2011年版学习指导要领提出“脱宽松教育”,实际维持了两版学习指导要领(1992,2002),而真正意义上对学习时长影响最为明显的仅仅是1987年-1995年间出生的日本人,亦即2006年-2014年间考入大学的日本人。我们会意识到这个时间线与我们前文所提到的部活剧的两个时间点完美契合了,也就是《凉宫春日的忧郁》2006版的首播与2018年这一笔者主观臆断的“部活剧的退潮开始年份”(恰恰是2014年入学的大学生毕业的年份)。宽松教育具体而微的政策相当繁多,我们所关注的除了最为明显的学习时长的缩短(相对应地,“在校园生活中”却“不在教室内”的时间增加了)之外,还有一个点是广为诟病的所谓“综合学习时间”(総合的な学習(探究)の時間)之设立,而且后者一直保留到了现在。

综合学习时间的案例很多,从这些案例中我们会意识到其几乎就是当下我们所提到的“美少女干啥都能火”这一刻板印象的实际写真:在文部省并未给出实际的执行方案这一被广为批评的情况下,实际上各地对优秀案例的推举进入了“干啥都能过”的状态,我们可以在各地的优秀案例中看到从登山到太鼓等等大量各式各样的内容。不过尽管其并不需要寄托于“社团”之上,但对创作者而言其相对还是个不太明晰的对象,这使得“社团”这一在明治维新后就出现的早已有参考意义的事物成为了并未完整经历过宽松教育的创作者们描写“综合学习时间”的载体。再加上宽松教育中最为明显的学习时长的缩短带来的创作者在实际社会中也能感知出来的学生生活的悄然转变,在这样的情况下,“部活剧”便出现了,学校社团居于学校的特性也使之囿于学校循环日常的叙事内面,部活剧中的学校成为了包容一切的箱庭,一种“世界”。

到这里,我们便意识到了宽松教育结束后部活剧本身的问题所在了:在描写学生的“综合学习时间”时,由于现实情况下其并没有依附于特定的组织,实际上我们并不需要去描写学校本身固化的循环日常。换言之,学校作为叙事的箱庭这一手法实际上已经随着宽松教育的结束真正成为了“怀旧”(Nostalgia),不落入这一窠臼的创作者们意识到其完全可以在不将叙事内面固化在学校的情况下继续流畅地描写学生时代与不着眼于“部”的“部活剧”。另外一个可能有着同样影响力的因素是,这么长的时间段所带来的大量作品已经使得校园本身的循环日常在观众眼里显得稍有些无趣了,前文我们所总结出来的相当具有泛用性的校园动画故事线便可以说明这一点了。在创作者逐渐更新换代到已经实际体验过宽松教育的诸位后,创作者们也有了足够的经历来创作出脱离校园箱庭的生活切片了。归根结底,脱宽松教育显然成为了部活剧与日常系本身得以发生一定改变的首要理由,尽管这一改变显然是具有滞后性的,但其依然从社会层面传导到了创作者,进而对市场产生了足以被观测到的影响。

在此我们开始引入具体的作品进行分析。尽管有时间间隔的案例是更加常见的,但如果要从现实情况出发进行反推的话显然还是找一找同时间段的作品进行比较分析更为合适,这样匹配的案例也确实存在。将视线瞄准本年的新番,我们会看到一部名为《碰之道》的麻将题材作品。其质量在笔者看来相当乏善可陈,然而其制作方面的一段访谈引发了笔者的注意:(粗体为笔者标注)

立石(《碰之道》制作人):以麻将为主轴的作品是箱庭型的,换言之我所考虑的是在没有外部干扰的有限空间内故事演进的方向,所以在这一范围内需要有一些能让人兴奋起来的东西[2]。

在这段访谈中,将“箱庭”视为一种有限空间的叙事来进行讨论与阐释的说法被提出了;与此同时,本段访谈的标题也是“‘箱庭型的日常系’加上了‘麻将’”,可以说这段采访某种意义上为本作指明了将一种在日常系作品中不常出现的“箱庭”引入日常系的所谓创新点。虽然这是一部原创动画,但在本作的动画开播之前,其漫画版就已经在讲谈社的少女漫画杂志《Nakoyoshi》上连载了,作者是卯花司(卯花つかさ)。如果是对这一作者熟悉的读者,相信已经能明白前文所提到的匹配案例指的是什么了:作为一名麻将爱好者,卯花司同时还连载着另外一部麻将题材作品《贵安,要来一局吗?》,这部作品则与《碰之道》在箱庭的选择上有着鲜明的差异,是典型的校园题材作品。

《碰之道》是否就完全脱离了校园呢?答案显然是否定的,五名女主角的角色设定之中都有提到“女子高生”这一点,但是其与校园的联系也仅限于此了,截至写作本文为止(注:2024年2月)该作中并没有出现直接的校园描写,而原本作为箱庭存在的“部活室”也被不在学校内的“雀庄”代替了。咋一看,这种做法仅仅是新瓶装旧酒式的等效替换,并没有触及对所描写对象本身所处环境的实际改变;但当我们将其与《贵安,要来一局吗?》进行对比时,这种替换所带来的差异感便能够很明显地感受出来了——亦即对“麻将”这一描述对象的聚焦度。

在欧美地区动画观众们创造出“CGDCT”(Cute Girls Doing Cute Things)这一对标“空气系”的词汇时,其本身就带有对这类作品的批评:虽然不同的作品会聚焦于不同的主题,但其最后似乎都殊途同归地回到了描写“可爱的事情”上,而对作品的质量评价标准也是这类的描写做的是否触动人心,而非对所描写对象的描写程度或对校园生活的拟像程度之深浅。当这类作品在当下依旧被置于学校这一箱庭下进行描写时,这一缺点便被放大了:尽管《贵安,要来一局吗?》与《碰之道》都相似地使用了“麻将手机游戏”这一相当超现代的要素,但前者为了保证在学校这一箱庭下进行叙事的合理性,只能在一个相当有限的篇幅内进行对现实环境的描写,大量对麻将游戏的描写被转移到了可以视为“异世界”的虚拟角色世界里,这样本身并没有太多现代要素的“学校”这一环境与赛博空间意味十足的“麻将世界”这一环境之间所存在的隔阂便被放大了,这使得作者不得不从别的地方进行找补(例如,将“玩游戏”的地点转移到学校之外,并在学校内进行其他的故事展开)。而《碰之道》则并无这种割裂以及由此而来的找补,从雀庄到麻将手机游戏的过渡也还算得上合理。另外,既然将舞台放在校园中,那么过去校园动画之中已经被用无数种方法书写过的前现代的人际交往形式便需要再次进行描写,而《碰之道》在不需要将笔墨置于此处的情况下,甚至干出了“开盒”这种相当有时代性的剧情推进方式(当然,其之后的剧情是否有时代性是需要商榷的)。

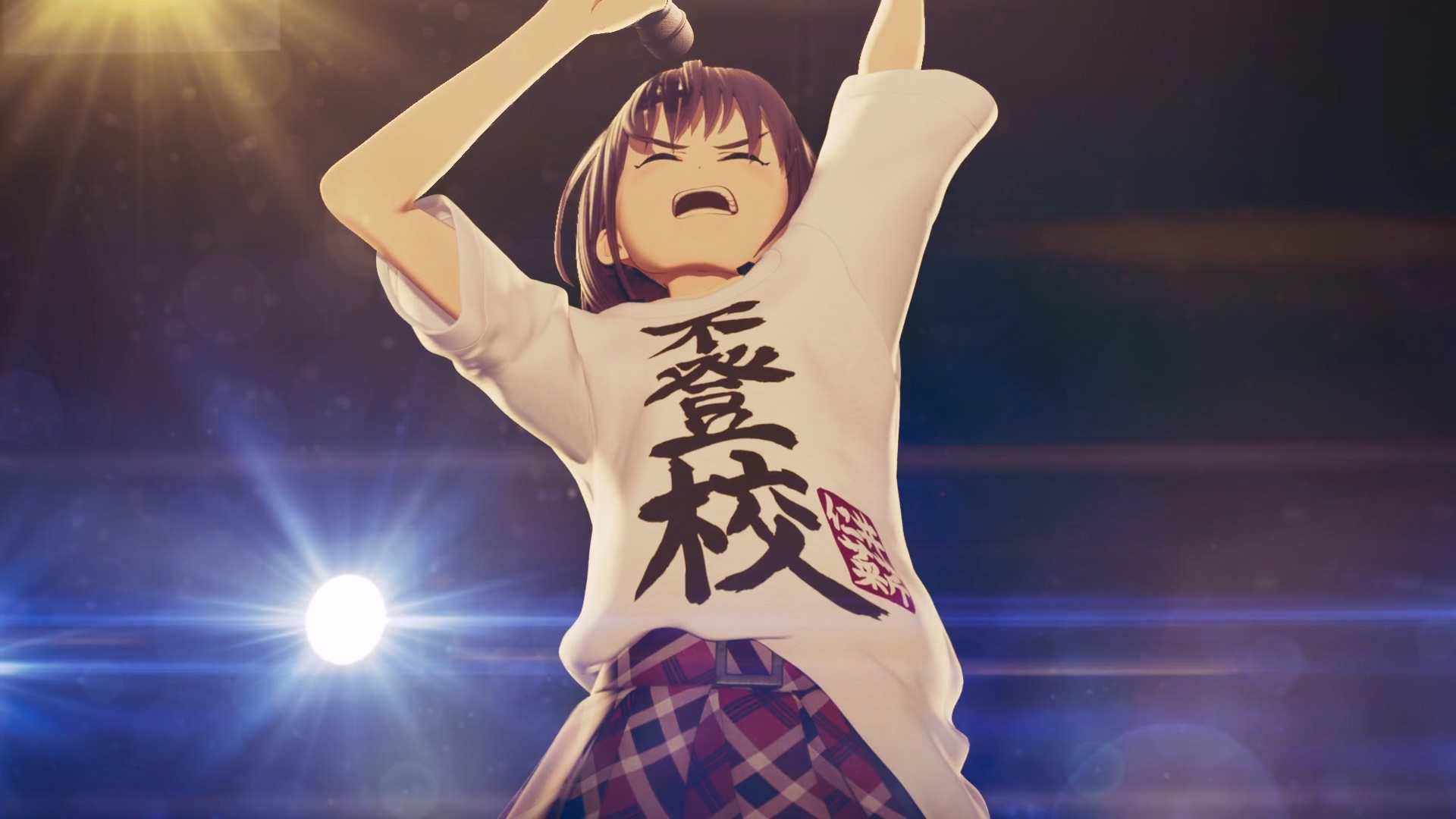

即便不将视野局限于单独的、名声并不太高的作品中,我们也能很明显地意识到市场对于非校园箱庭剧的迎合。很明显,在互联网的发展与新冠疫情的影响下,校园本身是否仍旧是一个工具性的场所都开始受到怀疑了,更不用说基于此所展开的,长期以来变化都不算大的叙事了。在此,我们将视野转至最新最热的三部原创动画作品,即《GIRLS BAND CRY》《终末列车去哪里?》《夜晚的水母不会游泳》。这三部作品的一个共性在于,其都有剧情上刻意声明出的“离开学校”,这显然是有意在叙事层面上做出对作为箱庭的学校的怀疑乃至挑战。我们暂且不讨论奇幻色彩较强的《终末列车去哪里?》,另外两部显然更有现实主义色彩的动画都几乎完全将学校抛之脑后,或是将其视为与主角团立场相对立的负面组织,这一点不仅在叙事层面上,在演出层面上也有着比较突出的体现(《水母》的校园相关部分画幅处理、《GBC》的“不登校”打歌服)。这也就说明,主角团之间的人际交往形式彻底地与前现代的学校内交往形式分道扬镳了,这一点通过推し这一相当具有后现代色彩的关系表达的相当明显。学校中不存在“我推”,这毫无疑问是商品化的偶像与互联网的发展下才得以实现主角团构建的方法。除此之外,这两部作品中的粉丝数、Zoom视频通话等大量其他描写也是与前现代的“学校”这一最外界不相容的。

然而,尽管这些作品有了如此之多的变化,我们却并不会不将其视为“部活剧”的延伸,它们依旧有着一个与学校社团类似的,位于一个意义场中的“组织”,并且人物之间的关系依旧是这些作品描写的重点。在打破了“学校”这一意义场层面的“世界”之后,新的最外界已经耸立在了地平线上,我们完全可以将其视为文章开头所提到的伊里奇“学习网络”的后现代化。学校本身是否还存在呢?这一点是无需质疑的,说到底我们只是进行了对学校的祛魅而已,上文中的几部作品实际上依旧包容了学校所代表的“制度性学习”,在可预见的将来我们也很难真正脱离这种制度。然而,在教育制度的变化、科技的发展与社会事件的影响下,这一制度已经完全不再会成为日常系作者们创作的边界,当下的世界观完全可以接受“学习网络”作为箱庭的存在,具象化而言就是“互联网”本身作为人际关系与故事开展的舞台存在。“部活剧”这一已经有颇多优秀作品的门类已经向我们展现了其在现在依旧可观的活力,我们完全可以将这一“社团”赋予更多的含义:YouTuber团体、乐队、雀庄……进一步浓缩概括,就成为了“内容生产者/爱好者群体”。这显然也给了CGDCT更多发展的底气了。

当然这里还存在一个悬而未决的问题:互联网作为箱庭是否会使得故事本身与校园作品有着类似的,将时间流逝囿于叙事内面的情况呢?这一点从直觉上来说我们不太需要担心,毕竟互联网本身并不是如校园一般脱产的封闭世界,其结构就已经决定了它内部叙事的时间流逝注定要与外部的时间流逝相结合。在具体的作品之中,确实如此,现在我们并不需要担心《水母》或是《GBC》的叙事因为“互联网的终结”之类的原因而在时间上达到终点,不如说作为以互联网为意义场的很早期作品它们已经有了一定的对互联网,也就是世界本身的戏谑(这种戏谑在《列车》中表现得显然更为明显),在这方面的批评大抵是不必再担忧了。另外还有一些我们现在不可预见的问题,这显然将会聚焦于脱宽松教育的推行上:学校本身在社会中的强化是否会推动校园作品的回归,乃至更倒退的,“根性作品”的回归呢?这一点我们就很难在现在进行预测了,但既然已经开辟了新的赛道,这一赛道势必是会继续存在的,这一点是我们可以笃定的。

伊万·伊里奇将制度性学习下的学校比喻为社会的子宫,学生们只能从中如胎儿般分娩而出。随着动画之中学校的祛魅,我们越来越接近将动画之中处于学龄的角色们视为完全的人,而不是在校园之中游动的胎儿。至少在虚构作品中,我们相信,“我们”可以支配万物。

- 1.[美]丹尼尔·贝尔,《资本主义文化矛盾》,生活·读书·新知三联书店,1989年。 ↩

- 2.日常×麻雀アニメ『ぽんのみち』誕生秘話をプロデューサーが語る! ↩