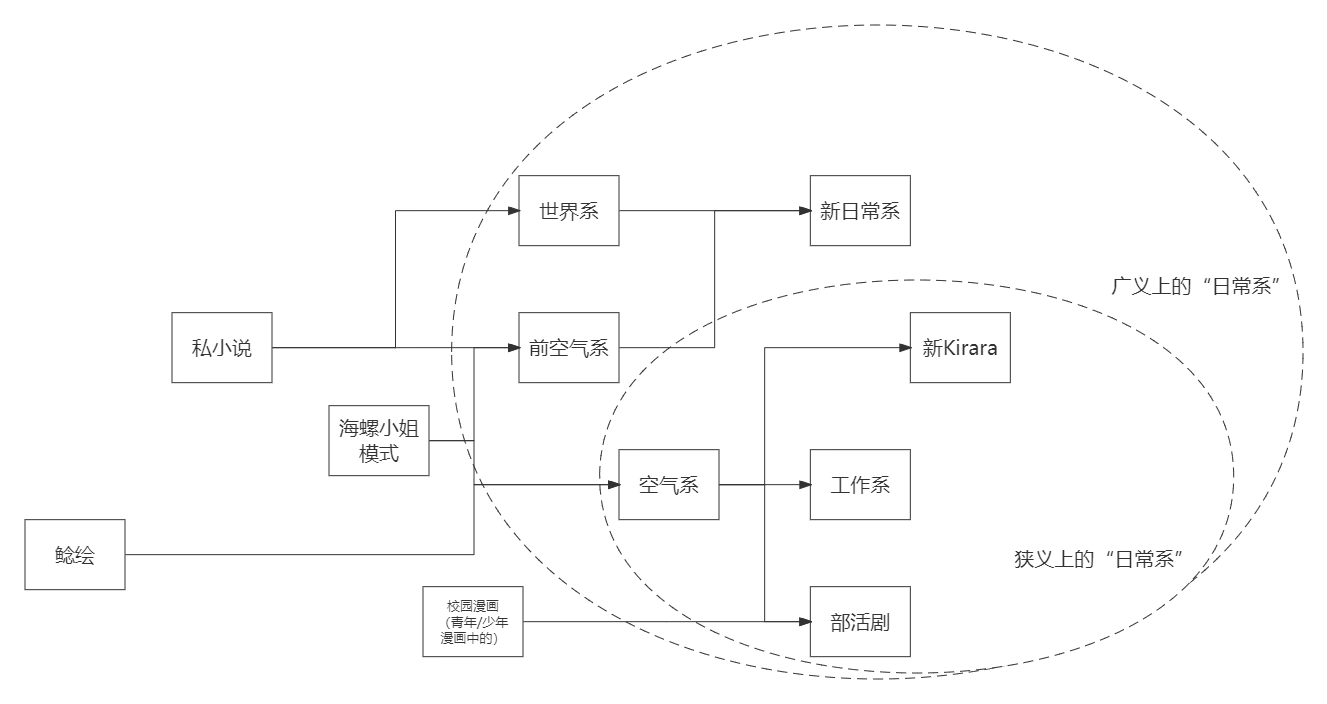

我们先将到目前为止日常系的发展流程以一张流程图概括:

事实上,这儿所谓“狭义上的日常系”与“广义上的日常系”很难以所谓萌不萌、空气不空气等比较抽象的名词概括。笔者认为,广义上的“日常系”这一大的概念下(即有日常情结的作品),当叙事重点着眼于对人际关系的解构,在人际关系的螺狮壳里做道场时,读者们通常会将其视作狭义上的“日常系”;反之,倘若在处理人际关系上着力于建构,并将其作为宏大叙事的一块极其重要的拼图进行叙事,那么这些作品则通常并不被视作狭义上的“日常系”,而是广义上的“日常系”作品。当然了,在这儿我们有必要对日常系这个大概念的“日常情结”这一小概念做一些日本社会层面的阐释。

总的来看,无论是广义上的日常系还是狭义上的日常系,这些得以被单独称作日常系的ACG作品其诞生年份约莫都不会早于20世纪90年代;进一步地,上一章中所提到的分化也是以所谓的“近十年”为时间分割点的。这两个时间点发生了什么?跳脱出ACG的框架,实际上这种对日常情结的追求之探索与日本社会的变化是有深刻关联的。经济泡沫破裂的影响自然无需多言:即便抛开日常系这个定语,整个ACG行业也是受其影响颇深的。见田宗介[1]、大泽真幸[2]、东浩纪[3]等社会学家都对战后日本社会有所谓“三个阶段”的分离,其中东浩纪从宏大叙事的变迁出发对之进行论述,第一个阶段是到20世纪70年代为止的传统大叙事阶段、第二个阶段是20世纪70年代到90年代的虚构大叙事阶段、第三个阶段则是20世纪90年代至今的属性数据库阶段。总的来说第三个阶段即日本社会从“疏离”(或脱政治化)逐渐转向“连结”之开端时间点是1995年。这一年恰好是《新世纪福音战士》开始播放的年份,更重要的是1995年日本社会的两大事件同时撬动了这种转变:沙林毒气事件与阪神大地震。这两大事件对于日本社会的影响显然十分显著,最显著的影响便是社会逐渐开始关注社会本身,许多人选择走上街去表达自身诉求或是对这些事件做出实际行动,这是脱政治化时代的日本所难以想象的。在这样转变的背景之下,世界系与前空气系作品同时抬头,从私小说出发的对个体活动的描写通过有无掺杂海螺小姐模式的分野同样地表现出了对社会问题(亦即“宏大叙事”)的关心。倘若涉及具体作品的话,《神户在住》便是非常典型的例子了,作为较少见的现实主义浓厚的前空气系作品其故事背景便是围绕着阪神大地震展开的,所关心的社会问题几乎也是阪神大地震后的神户居民们所切身关心的。这种从“疏离”转向“连结”的大背景是日常情结诞生的根源,也是广义上的日常系作品开端的真正社会原因。

但从“疏离”转向“连结”的过程终究不是一帆风顺,迈入新世纪小泉纯一郎内阁的新自由主义政策同样影响了日本社会的意识形态,进而影响了日常系作品的创作,成为了空气系作品展开的契机。日本的新自由主义改革实际上是从20世纪80年代的中曾根内阁时代开始的,但一直到小泉内阁时期凭借着“小泉旋风”和“小泉剧场”才最终完成了这一改革进程。然而,新自由主义改革并没有拯救经济泡沫破碎后陷入“失落的十年”的日本,反而通过推行私有化竞争使得原本较为稳定的サラリーマン(上班族)社会阶层变成了朝不保夕的社会中层。在这种情况下,一方面诸多一定程度上表现现实的“不杀人就会被杀”作品[4]逐渐抬头,另一方面一定程度上逃避现实的空气系作品也在这一时间段逐渐成为一种类型。而从空气系作品内部的故事结构来看,所挑选的“接入点”更多也是引发社会人回忆为主的校园生活,而非与社会人生活直接相关的可以用来作为接入点的元素。在这一时间段,社会层面的“日常情结”转向了一种切身体验中日常消去的危机感,而抓住这种消逝的日常最好的契机便是校园,因此我们看到了空气系作品的大量诞生,同时世界系作品的舞台也逐渐转移进入校园,“现代校园异能”成为世界系作品的典型叙事方法。21世纪第一个10年日常系作品的发展伴随着的也是对于这些作品关注度的提升,许多重要概念的阐述都是在这一时间段完成的。实际上总的来说这一时间段日常系作品与现实社会的联系程度是有所下降的,逃避现实的色彩在这一时间段表现得比较显著,这也是彼时更多人将其与“萌”乃至超扁平论[5]关联在一起的原因。

“连结”的确定显然是在21世纪10年代完成的,这一时间段日本社会变化与ACG作品创作的联系除了前文提到的3·11大地震之外,民主党政权的上台与下野也是很明显的表征之一。如果说3·11大地震后日本社会对诸多政治事件的激烈反应是所谓“脱政治化”的彻底终结,那么这种脱政治化的终结早在民主党于2009年上台的时候便已经几乎可以宣告完成了。民主党上台时,《朝日新闻》便给予了“‘怎么样还是改变一下政治吧’之类的想法在民众中是何等的深入人心”[6]这种可以说通告脱政治化终结的宣言,那一时间段日本民众的政治参与感也的确相较于过去更加高涨(麻生太郎在秋叶原进行竞选演说便可见一斑)。从前文中我们也很容易看到了,这样“连结”的加入使得世界系作品发生了不小的改变。而对于狭义的日常系作品而言,这一时间段更起到影响作用的显然是市场的扩大,随着《轻音少女!》等作品获得动画化机会并且显然得到了商业上的成功,空气系在这一时间段成功为更多人所知,这种受众面的扩大毫无疑问给之后日常系的分化奠定了基础。

随着安倍超长时间执政的开始与“安倍经济学”对经济的极大刺激,日常系的大幅度分化也在这一时间段开始了。安倍经济学作为近年来日本经济最值得一谈的经济政策,其对于日本经济发展的影响是多方面的。娱乐作品的创作显然离不开经济的发展,而安倍经济学之中影响日常系ACG作品创作的最大一点便是地方创生政策的开展。地方创生政策是2014年提出的日本国家综合战略,旨在通过一系列政策来克服少子化问题、避免地方人口持续流向东京等大都市,进而实现地方活性化。对于日常系作品而言,“圣地巡礼”这一活动的开展便是对这一政策最有力的回应了。实际上圣地巡礼显然不是在地方创生政策提出后才诞生的,但当我们将视野放到近年来分化的日常系作品时,我们会意识到这些作品可能比传统的日常系作品更容易获得地方的青睐。无论是新日常系、部活剧还是工作系作品,这些作品所能够展开的故事箱庭一般而言是比传统的空气系作品更大的(尤其在部活剧内容是户外社团时),而又比世界系更贴近现实,地方政府与这些作品展开合作也是情有可原。无论是《结城友奈是勇者》与四国地方的合作、《樱花任务》直接以地方振兴为主题或是《烧窑的话也要马克杯》这种直接由地方政府牵头开展的企划,从地方创生这一角度来看日常系的分化也是其“连结”更为紧密、接入点更为具象的必然选择。

在整个泡沫经济后的日本社会中,宽松世代的存在同样是影响日常系作品发展的不可或缺的因素。宽松世代与2002年~2011年间实施的宽裕教育政策显然紧密相关,但这一世代的出生年份可以从1987年一直延伸到2004年,在本文写作的时间点差不多刚好涵盖了创作日常系作品的主力军与消费日常系作品的主力军。宽松世代的另外一个名字是“悟世代”,亦即缺乏欲望的世代。宽裕教育对日常系最直接的影响便是现实生活中社团活动的开展对创作者创作潜移默化的影响,这一活动本身的存在使得日常系作品中以社团为重心的内容展开有了合理性。但宽松世代所带来的负面性也是不可忽视的,求学时代的快乐与就职冰河期下的生活压力使得他们不得不成为所谓“缺乏欲望”的一代人,但没有人是真正缺乏欲望的。作为属性数据库存在的,以性欲集合体为形象诞生的战斗美少女们自然是欲望表现的一个方面;但对于生活的美好期望,以多种多样少女与她们之间关系的形象诞生的日常系作品们更是宽松世代们欲望表现的重要方面。无论是以你我关系引发的宏大叙事(世界系)、宏大叙事下的小民安生(前空气系)、抛弃宏大叙事的纯粹日常(空气系),还是校园时代的美好生活(部活剧)、将校园引入社会的乌托邦(工作系)、在破碎的日常中对现实的痛感(新日常系),多种多样的日常系作品,最终都是宽松世代们内心纯粹欲望的呼声。某种程度上来说,从20世纪80年代御宅族与新人类之间分道扬镳起,原子化社会中社会活动缺失的影响便使得日常系的出现成为了必然,无论任何后续的社会变化。

动画与漫画是虚构的故事——确实如此。但在日常系作品之中,虚构的故事与现实社会的关联变得如此紧密,以至于抛开哪一面去谈另一面都是不合适的。当下的日本社会仍处在急剧变化之中,社会意识形态的变化或许只需延宕两三年便可直接反映到ACG作品之中。但在过去30年社会之中的日常系里,社会意识形态变化的种种浓缩到ACG作品中,便成为了本文标题的“小叙事”与“人际关系解构”两个贯穿根本的特性。或许我们现实生活中的每一天也能够被概括为如此吧——这是虚构故事的胜利。