本季度(2025年春季)的高口碑动画《mono》以“因为社员人数减少,所以将摄影部和电影研究部合并成cinephoto部,同时她们的活动成为当地一位漫画家的创作素材”为开局。考虑到该作自2017年起连载于已经休刊的杂志《Manga Time Kirara Miracle!》,这一开局设定实际上在过度解读的角度上容易被阐释为两个现象的双重投射:其一是杂志下行期大背景下杂志休刊所带来的合并(例如,休刊后该作被转移至同系列的另一本杂志上继续连载),其二是少子化大背景下学校人数减少所带来的社团活动困局。针对前者,笔者已经写过一些内容来阐释了;针对后者,实际上日本的有关部门所施行的一系列政策已经从制度层面让这一现象切实影响存续至今的“部活”体系,并且极有可能反映到我们喜闻乐见的“部活剧”这一重要的ACG内容流派。

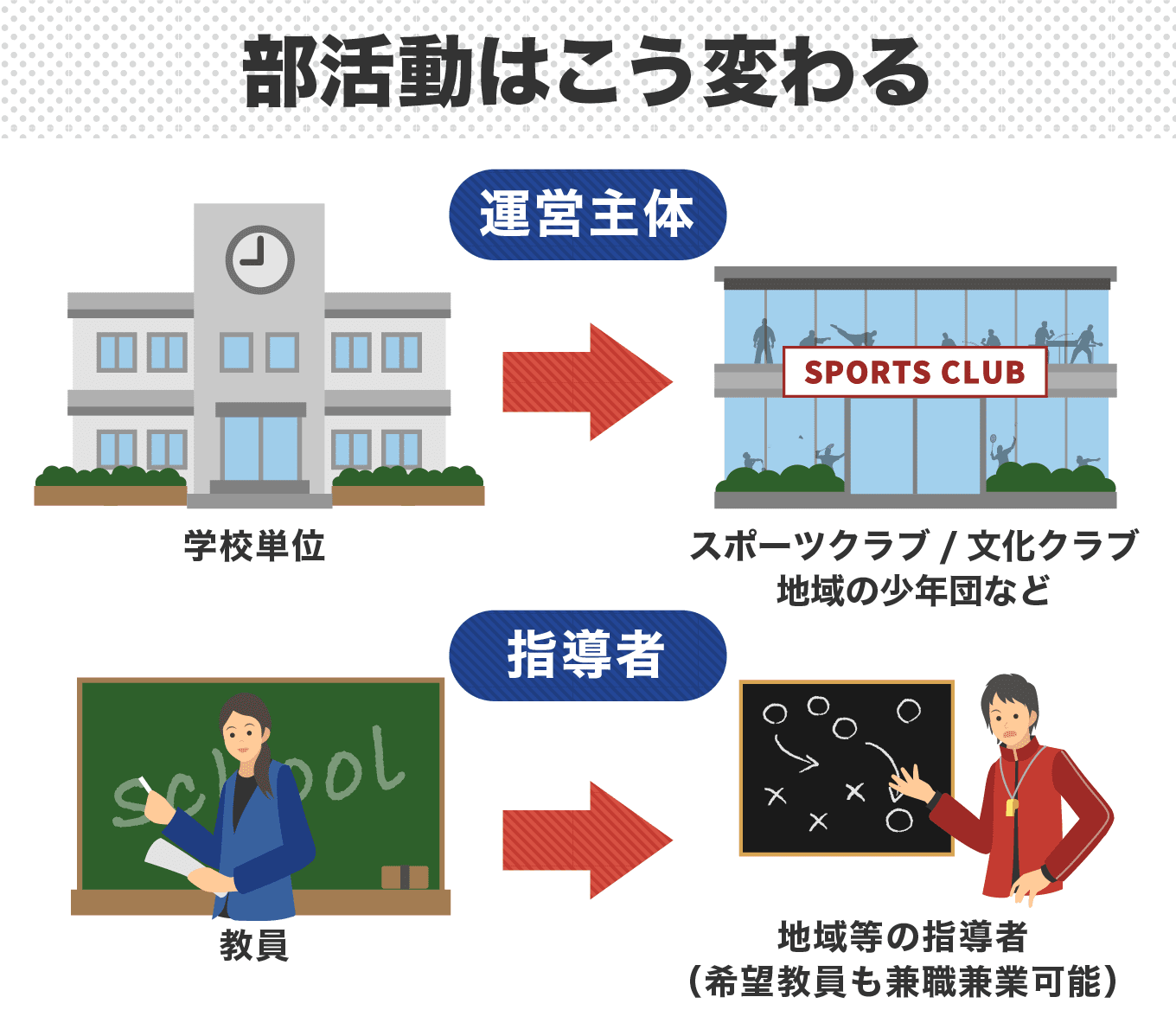

2022年起,日本文部科学省、体育厅等相关部门开始针对“部活”这一制度作出一系列部署,称之为“社团活动的地域转移”(部活動の地域移行)。这一系列部署将2023~2025年视为“改革推进期”,并要求各地区在2026年之后正式实施这一改革。这个名字翻译成中文变得有些难以直接从字面上理解,让我们简单梳理一下这个政策。

首先,在少子化大背景下,目前我们比较熟悉的由各个学校单独开展的部活存在如下能切身体会到的问题:①社团指导老师需要占用自己的业余时间对(可能自己不太熟悉的领域的)社团进行指导,在教师数量下降的情况下这会进一步加重教师的工作负担;②学生人数的下降导致社团活动的人数大幅下降,尤其在体育系社团中会严重影响社团活动的质量(想象一个凑不满11人的足球社团);③由于社团活动仅在学校内开展,在人口萎缩的大背景下当地的文化活动数量也在下降,且无法与校园社团活动有效联动所带来的问题将会越来越显著。

针对这些问题,这一“社团活动的地域转移”所做的事情也很简单,就是将社团活动从学校中“解放”出来,由当地的相应机构来负责社团活动的开展。咋一看这样做确实有很大的优势:既然单所学校的人数减少了,那把几所学校和社会人士混合在一起不就能解决少子化带来的问题了嘛;而且这样还能够扩大一些原本在单一学校里头难以大规模开展的社团活动(比如大家都喜欢的露营、登山这种),这么看来未来我们是不是可以见到更多《普普通通轻音部》版《摇曳露营》了?万岁!

……但是其问题点也非常非常的显著,我们在这儿重点提及与ACG相关的部分。《mono》动画的重要宣传词是“这个周末,该做些什么呢?”(今週末、何して過ごす?),这实际上暗指了剧中的关键背景信息:由于该作所提及的大量社团活动都与户外以及两名不属于学校的社会人相关,因此大部分故事都发生在周末或是长假日(尽管cinephoto部依旧拥有一个传统的部活剧中常见的箱庭部室)。这也就意味着,无论是现实中的部活还是ACG作品中的部活剧都大量涉及的一个时间段——工作日的“放学后”时间,悬空了。这在现在的相应政策文章中也得以体现,在2025年的最新报告中,对于工作日的社团活动该何去何从尚且还是用非常模糊的“各地因地制宜解决各种问题来推进改革”这一说法进行胡乱的搪塞。在ACG之外,这毫无疑问会重点影响到的是专业性质较强的运动类社团,在社团活动进入社会的大背景下想要接受如过去一样的训练时长只能靠商业性更强的当地俱乐部,一些日本足球相关人士已经直接表达了对这种做法可能引起的足球人口减少的担忧。但在ACG之中,我们更容易注意到的是“作为箱庭的部室”在内容中的减少,这极有可能会进一步推动“作为箱庭的学校”的大幅度变化。在这样的大趋势下,未来的部活剧相关作品其内容势必将会涉及到更多部室之外的内容以及部室之内的人际关系争锋(考虑到现实中社会人士与其他学校的加入所带来的问题),这也就意味着我们离传统的“部室中的部活剧”或许将会越来越远。

而另外一个更重要、也更难以预测的影响在于“地域转移”所带来的“在地性”的大大增强。一个传统的部活剧作品是无地域性的:尽管其取材势必是限定于某一地域的,但是由于校园社团本身天然能够与当地一定程度上隔离开,部活剧所能够展现出的风貌反而是具有跨地域性的。然而,随着这一类题材所带来的圣地巡礼让越来越多地方尝到了甜头,在作品之中直接表现出某地的趋势越来越显著了,再叠加上这一“地域转移”,我们或许将看到越来越多的“某地的社团”,而不是“社团在某地”。这样自然能够增强动画的正外部性:《mono》或是《孤独摇滚》对他们所描写地方的带动效应显然比它们的前辈《悠悠式》或是《黄金拼图》这些更加箱庭的作品强得多。但另一个角度来说,这种在地性似乎对于作品的质量到底有没有促进作用也得打一个大大的问号,考虑到全世界行政机构普遍在参与文艺作品上的拉胯,我们已经看到不少在地方自治体高度参与下端出来的成品无论是内容还是商业成绩都不太理想的作品了。另一方面,在现代的ACG作品大举“共感”大旗的情况下,越来越显著的在地性某种程度上是否会让这样的共感越来越局限于生活在某一个地域范围内的人呢?这也是值得我们进一步观察的问题。

但无论如何,“社团活动的地域转移”与“箱庭式校园的退潮”这两个趋势奇妙地在同一个时间段重合在了一起,为我们往后所能够见到的部活剧增添了许多奇妙的不安定因素。在这一观点上,ACG创作者相较于政策制定者而言某种程度上对现实反应的更快,我们早在“社团活动的地域转移”提出之前很久就已经对废校废部之类的东西听到耳朵起茧子了。作为在中文社群将这一点变为迷因发扬光大的LoveLive企划的新团体,近日公布的“生活好难部”在使用了“没有传统校园的学校”(通信制高中)这一要素之外,也通过将成员们的出身地与姓氏关联在一起并缩小至区一级来进一步加强在地性。虽然这一企划的背景似乎没有离开传统的“学校社团”,但其依旧能够佐证现实与创作的两股趋势交织所产生的深远影响。

此外,当我们将视野转向更加辽阔的创作领域,实际上这种地域转移在更多的地方都越来越让当地有关部门重视到虚构创作的现实影响。在取景地被无数游客挤满的时候,想必越来越多的地方会期望去追求这些作品带来的可观经济与文化效应吧。我自然乐于在自己的下一次旅行中加入更多圣地巡礼的标签,但是也不希望在以后看不到那些挤在部室里吵吵闹闹的女孩子们。不过,少子化的大背景不是创作者与政策制定者们所能左右的,未来的校园社团势必会以一种或许我们难以预见的形式出现。且让我们耐心在目前还能够存在的部室里头继续等待吧。